2024年6月13日

今月から実施されている所得税と個人住民税の特別控除、いわゆる「定額減税」の給付を装った特殊詐欺が全国で発生しています。

税務署職員をかたって「減税額についての書類が届いている。手続きをしないと還付金を受け取ることができません。」などとウソの電話をかけ、ATMを操作させて現金を振り込ませたり、銀行口座の情報を聞き出そうとする事例が確認されているため注意してください。

【定額減税は申請不要】

これは還付金詐欺の手口を応用したもので、「定額減税の関係で還付を受けられる」といった内容の電話やメール、SMSによって、申請手続きを装いお金をだまし取るものです。

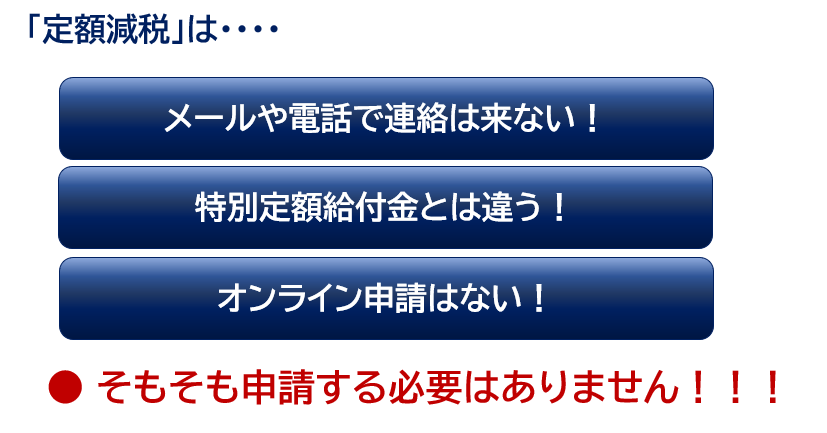

しかし、定額減税に関して私たち納税者が申請手続きを行う必要は一切ありませんので、税務署や市区町村の職員から「定額減税の還付が受けられます」とか「ATMで定額減税の手続をしてください」といった連絡が来ることは絶対にありませんので、このような連絡を受けても相手にしてはいけません。

定額減税の対象者は所得税や住民税が課税される納税者※1で、それぞれ所得税が3万円、個人住民税が1万円の計4万円が納税額より控除されるため、いわゆる手取り額が4万円※2増えることになります。

※1_給与収入2,000万円を超えるなど高額所得者は対象外

※2_納税者の世帯に扶養家族がいる場合、定額減税額が人数分加算されますが、本記事では説明を割愛します

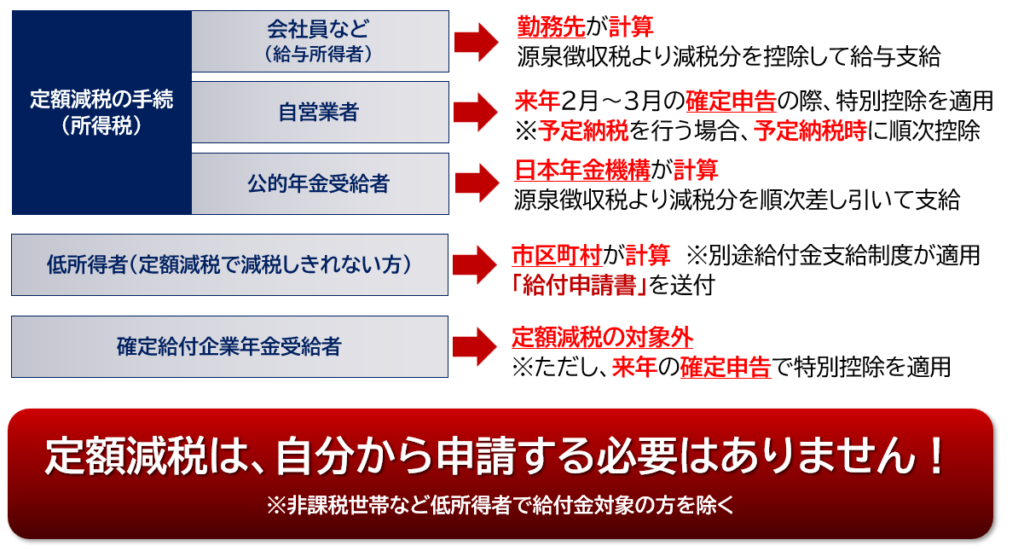

会社員などの給与所得者の場合、6月以降の給与(または賞与)支払いの際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除した(差し引いた)金額が支払われますが、その計算は給与支払者(事業者)が行いますので、自分で申請する必要は一切ありません。

個人事業主など自営業者の方は、来年の確定申告時に定額減税が適用(特別控除)されますので、やはり自から申請する必要はありません。

ただし、昨年度(2023年)の所得税額が15万円以上の方が予定納税を行う場合は7月(第1期)の納税時※3に定額減税分を控除します。

※3_7月に控除しきれなかった分は11月(第2期)以降で控除します。

また、公的年金受給者も所得税が源泉徴収されているため、定額減税分が源泉徴収税額より控除されますので、6月以降、定額減税分に達するまで源泉徴収税額が減税されて年金が支給されますが、この場合も日本年金機構が税額を計算して支給しますので、受給者本人が申請手続きを行う必要はまったくありません。

なお、企業年金(確定給付企業年金)の支給時における源泉徴収税は定額減税の適用対象外となっているため、現時点で減税されることはありませんが、来年の確定申告(今年度分)時に定額減税分を特別控除することで、定額減税の適用を受けることができます。

このように定額減税の制度は複雑な面もありますが、国の施策や制度のわかりにくさを逆手に取り、私たちをだますのが詐欺犯の常套手段となっていますので、定額減税に関する内容を確認し、私たち自ら申請する必要はない※4、という点を知っておくことが大切です。

※4_厳密に言えば自営業者や企業年金受給者などの方は、確定申告しないと定額減税は適用されません

【調整給付金に注意】

定額減税の制度では、もともとの納税額が定額減税額に満たない方について、定額減税しきれない分を補足するための調整給付が支給されます。

これは「調整給付金」や「定額減税補足給付金」など自治体によって呼称が異なる場合もありますが、支給対象者に該当する方には市区町村より確認書が送付される予定です。

また、非課税世帯など定額減税の対象外となっている世帯に対しては、世帯当たり10万円の給付や18歳以下の児童1人当たり5万円の給付など、さまざまな給付金が支給されます。

いずれの場合も市区町村から確認書や申請書が届き、申請期限内に市区町村へ申請書や確認書を送付、もしくはオンライン申請(対応している場合)によって自ら申請する必要が生じます。

この調整給付金の申請に関連した詐欺メールやSMSによるフィッシング詐欺の発生が予想されます。

昨年も《特別定額給付金(10万円)配布》や《二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました》といった偽のメールが届き、マイナポータルのぴったりサービスの偽サイトへ誘導するなどして個人情報やクレジットカード情報を詐取する事案が発生しており、今回も同様の手口による攻撃の恐れがあります。

給付金の連絡は必ず書面で届くため、《電話》や《メール》、《SMS》で連絡が来た場合は詐欺と思って間違いありませんので、だまされないよう注意してください。